编者按:

立德树人是大学的根本任务,培养应用型人才是服务中国式现代化最重要的使命。为更好地落实这一根本任务,沈阳化工大学把2025年作为“本科教育质量建设年”,着力提升学校培养研究应用型人才的核心能力,造就一批工程创新人才,加快构建高质量育人体系。教务处和质量办结合新一轮本科教育教学审核评估工作,特推出“院部本科教学成果系列展”,集中体现学校本科教育教学的特色与亮点。

现推送第6期:马克思主义学院《学思践悟强根基,凝心铸魂育英才》。

马克思主义学院承担全校本科生、研究生的思想政治理论课教学工作及马克思主义理论和思想政治教育研究工作。2021年,学院获批马克思主义理论一级学科硕士点,拥有中国统一战线理论研究会基层统战工作理论辽宁省研究基地(沈阳化工大学基地),学院是省大中小学思政课一体化建设工作联盟(盘锦市)牵头单位,是第二批辽宁省示范马克思主义学院培育单位。近五年,学院获批国家社科基金2项,教育部人文社会科学研究项目1项,省社科规划基金等省部级项目共44项,在中文核心期刊及省级期刊发表学术论文百余篇。

在教育教学改革进程中,学院围绕立德树人根本任务,发挥课堂“主渠道”作用,大力建设以“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”为核心的思政必修课课程群和以“四史”“中华优秀传统文化”为重点的思政选修课课程群,将“化工报国”精神和新时代雷锋精神有机融入各门思政课教育教学全过程,建设了1个省级思政课名师工作室,4门省级一流课程和1门省级思政课示范观摩课。

本科教育教学工作思路、具体举措及特色成效

1.本科教育教学具体思路

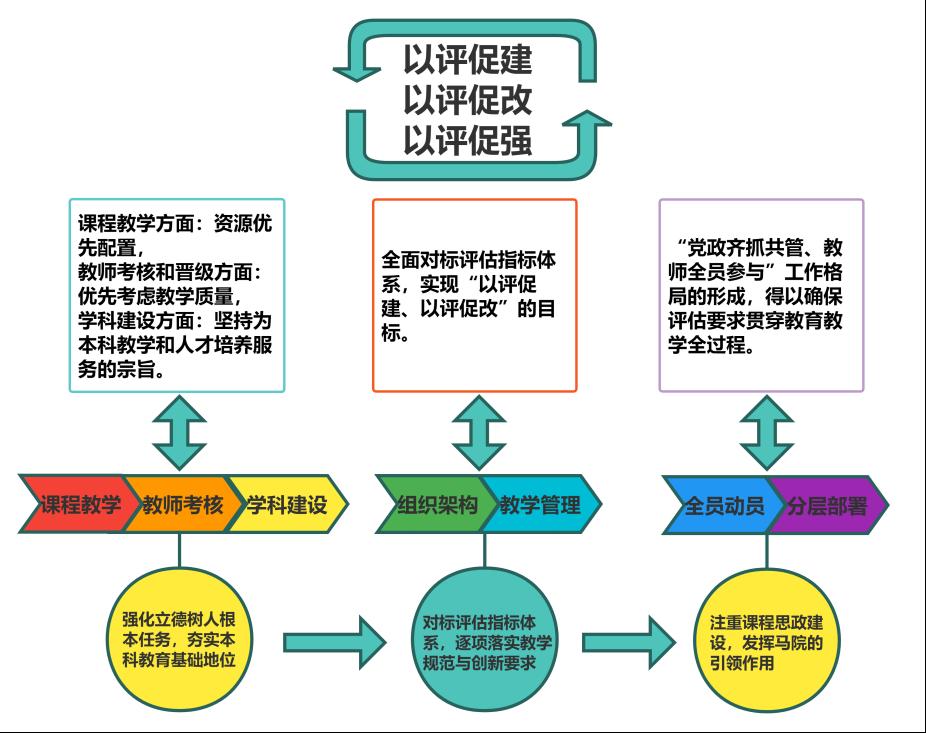

马克思主义学院始终将本科思政课教学放在基础地位,强化立德树人根本任务。一是做好思政课教学中心工作,着力培养时代新人,在课程教学方面实现资源的优先配置,马克思主义学院按照教育部要求设置学时学分,设置了习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、思想道德与法治、形势与政策教研室,制定了集体备课、教学效果监测评价、教师培训提升等一系列教学制度,规范教学管理,在教师岗位考核和晋职晋级方面优先考虑本科教学工作质量,在学科建设方面坚持科研与学科首先要为本科教学和人才培养服务的宗旨。二是落实教学规范与创新要求,全面对标评估指标体系。马克思主义学院通过系统化的组织架构、规范化的教学管理、多维度的质量监控及创新驱动的特色凝练,增强思政课教学效果。三是注重课程思政建设,发挥马克思主义学院在全校课程思政中的引领作用。马克思主义学院制定了思政课程与课程思政相融合的工作方案,通过全员动员、分层部署,鼓励思政教师加入专业课教师研究项目、教学团队,共同探索实践融合机制的方式方法,形成了“党政齐抓共管、教师全员参与”的工作格局,不断创新工作方式方法,持续提升课堂教学效果。

马克思主义学院教育教学工作思路

2.本科教育教学具体举措

马克思主义学院围绕立德树人根本任务,从课程建设、教学方法革新、师资队伍强化、实践教学拓展等多方面入手,全面提升本科教育教学质量,为培养具有坚定理想信念和扎实专业素养的新时代人才不懈努力。在课程建设上,学院以教研室为单位,建设一流课程。目前,学院有4门省级一流课程,分别是“思想道德与法治”“中国近现代史纲要”“马克思主义基本原理”“形势与政策”;有1门校级一流课程“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”。1名教师申报的“中国近现代史纲要”课程获批为省思政课示范观摩课程。学院积极扩大思政教育内容覆盖面,除开设以习近平新时代中国特色社会主义思想概论为核心的6门思政必修课外,还开设了“四史”、中华优秀传统文化、军事理论、心理健康教育、职业发展与就业等人文社科类课程。学院利用雷锋班班长的有利条件,采用线下教育和线上教育相结合的方式开设了一门校本网络思政课,制作了弘扬新时代雷锋精神的《守护中国红》100集短视频,在抖音发布,目前点击量达到100万。

在教学方法上,学院大力推行多样化教学方法改革。除传统课堂讲授外,还积极引入读原著、案例教学、小组讨论、翻转课堂等方式,激发学生的学习主动性和创造性。如在“马克思主义基本原理”课程教学中,通过原著经典诵读活动,提高了学生读原著和悟原理的能力,同时提高了学生运用马克思主义基本立场、观点、方法分析问题和解决实际问题的能力,激发了学生学习的主动性和自觉性。

师资队伍建设上,学院在教师选聘、管理、考核等方面将师德师风放在首要位置,严把政治关、师德关,明确考核指标和内容,积极开展教师培训,建立基层教学组织并组织多种教育教学研究活动。学院积极扩大思政教师覆盖面,邀请专家、学者、模范走进思政课堂。包括“时代楷模”曲建武、大国工匠方文墨、沈阳市学雷锋身边好人、日报党刊主编以及省委党校、985、211高校知名教授和理论专家进课堂为学生讲思政课。

实践教学方面,学院组织学生开展社会调研、志愿服务、红色文化考察等实践活动,让学生在实践中了解社会、增长才干。在课堂实践上,教师通过指导学生讲思政课、拍摄正能量的照片、短视频、课堂新闻播报、诵读马列经典著作、社会调研等形式,评比出优秀作品并颁发奖状,激发学生的参与热情。学院教师还利用假期带领学生到省内乡村开展乡村全面振兴主题调研,并作为指导教师指导各学院的大学生开展暑期社会实践活动。在社会调研活动中,学生深入基层,围绕社会热点问题开展调查研究,如在“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”实践课程中,学生紧紧围绕“新时代伟大成就和伟大变革”“中国式现代化的宏伟事业”“新时代新征程的使命任务”等时代主题展开调研,使其在实践中了解社会、增长才干。

3.本科教育教学特色成效

一方面,马克思主义学院积极构建全方位、多层次的“大思政课”育人格局,推动“大思政课”建设创新。积极扩大思政教育场所覆盖面,充分利用校内的思政实践教学资源开展思政教学,组织学生到校史馆、化工报国·新时代雷锋精神育人中心、张珍广场、廉政文化长廊、社会主义核心价值观广场开展思政课实践。同时利用沈阳市内、省内爱国主义教育基地开展现场教学,丰富教学内容和形式,让思政课更加生动鲜活,使学生切实感受到思政课的魅力和价值。

另一方面,学院结合化大特色,推进思政课程与课程思政建设有机融合。2024年,学院通过举办课程思政工作坊、向专业学院进行理论宣讲等活动,打造一批“课程思政”与“思政课程”协同育人领航课程,此外,学院积极开展数字化教学探索,推动互联网、数字技术等现代技术在教学和管理中的应用。充分运用“学习通”平台开展在线教学、课程资源建设、平时考核和期末考试管理,运用教务管理系统做好教学过程管理,同时建设了马克思主义学院数字思政实践教学中心,邀请校内外技术骨干为全体教师进行技术指导与培训,提升学院教师信息化教学的水平和能力。

典型案例

案例1:建设“德能化大”思政文化育人体系

按照学校“德能化大”思政文化育人体系建设内容,进一步加强大学生廉政文化思想教育,引导大学生逐步形成廉洁自律、爱岗敬业的思想道德素养。思想道德与法治教研室结合教育部《全面推进“大思政课”建设的工作方案》要求,创新教学模式,在学院和课程教学团队的精心策划与组织下,以教师理论讲解、师生积极讨论、师生总结感悟等环节为主要内容的教学展示在化工报国·新时代雷锋精神育人中心进行,学生依托“平凡身影”“精神永恒”“华彩人生”“星空璀璨”四个展厅开展学习交流,深刻感悟精神伟力。教师依托“信念角”和“化工报国”展厅开展题为《学习新时代雷锋精神 勇担化工报国使命》的专题思政课,勉励学生坚定不移听党话、跟党走,把“小我”融入为人民谋幸福、为民族谋复兴的“大我”之中,在强国建设、实现复兴伟业中书写“化工报国”的无悔

青春。

案例2:辽宁“六地”红色文化融入本科思政教学

“中国近现代史纲要”课程充分挖掘辽宁“六地”红色文化的深刻内涵和时代价值,挑选辽宁“六地”红色文化相关文化资源及影视作品,通过引导学生讲思想政治理论课的形式制作视频,创新学生参与课程教学的途径与方法,讲好红色故事、革命故事、英雄故事,将思政课从书本上真正讲到了学生的心坎里,切实增强学生对红色文化的认知和领悟,大学生讲思政课以鲜活的学生视角与扎实的理论积淀,生动地呈现了大学生学习纲要课的成果,体现了青春正能量,使红色文化资源“活”起来、“亮”起来、“热”起来。学生在参与视频录制过程中,通过深入探究中国近现代历史中的重大事件和发展脉络,深刻领会了历史和人民的选择,增强了对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

总结与展望

未来,沈阳化工大学马克思主义学院将继续秉持初心,深耕思政教育领域。以现有教学成果为基石,不断探索创新教学模式,拓展实践路径,进一步提升思政教育的深度与广度,为培养更多具有坚定信仰、家国情怀的新时代青年及德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出更大贡献,在思政育人的征程中续写辉煌篇章。