原文链接:

https://share.nen.com.cn/edu/network/education/eduzjxy/2025/11/18/845450611787830292.shtml

速览!沈阳化工大学近期科研成果盘点

1.特色资源化工与材料教育部重点实验室许光文教授团队在ChemicalEngineeringJournal发表研究成果

近日,沈阳化工大学资源化工与材料教育部重点实验室,依托自主研发的在线颗粒采样微型反应流化床,系统探究了不同类型生物炭的气化动态演变规律,并揭示其差异产生的本质原因。研究发现,低灰分与高灰分生物炭的气化速率随时间演变曲线存在显著差异:低灰分生物炭表现出“下降-上升-下降”的变化特征,而高灰生物炭则呈持续下降趋势。当高灰分生物炭脱除矿物质后,其气化特性与低灰分生物炭高度吻合,这一结果证实灰分含量是导致不同生物炭气化演变规律差异的决定性因素。此外,团队还建立了不同类型生物炭气化的新机理:低灰分生物炭的气化速率演变由碳结构本征反应性主导;而高灰分生物炭在气化过程中,因催化活性矿物质逐步释放、灰层阻力持续增加,其气化速率随时间呈持续下降趋势。本文研究成果进一步丰富并完善了生物炭气化理论体系,为不同类型生物质气化技术的研发与应用提供了重要理论支撑和实践指导。

图不同灰分含量生物炭气化速率演变机制相关研究成果以“Updatingmechanismoftime-dependentbiochargasificationrate:Insightsintoash-inducedeffects”为题发表于ChemicalEngineeringJournal上,沈阳化工大学博士研究生张虹为第一作者,沈阳化工大学贾鑫副教授、许光文教授、王树荣教授为论文共同通讯作者。

2.特色资源化工与材料教育部重点实验室赵大伟教授与东北林大于海鹏团队合作在NatureCommunications发表研究成果

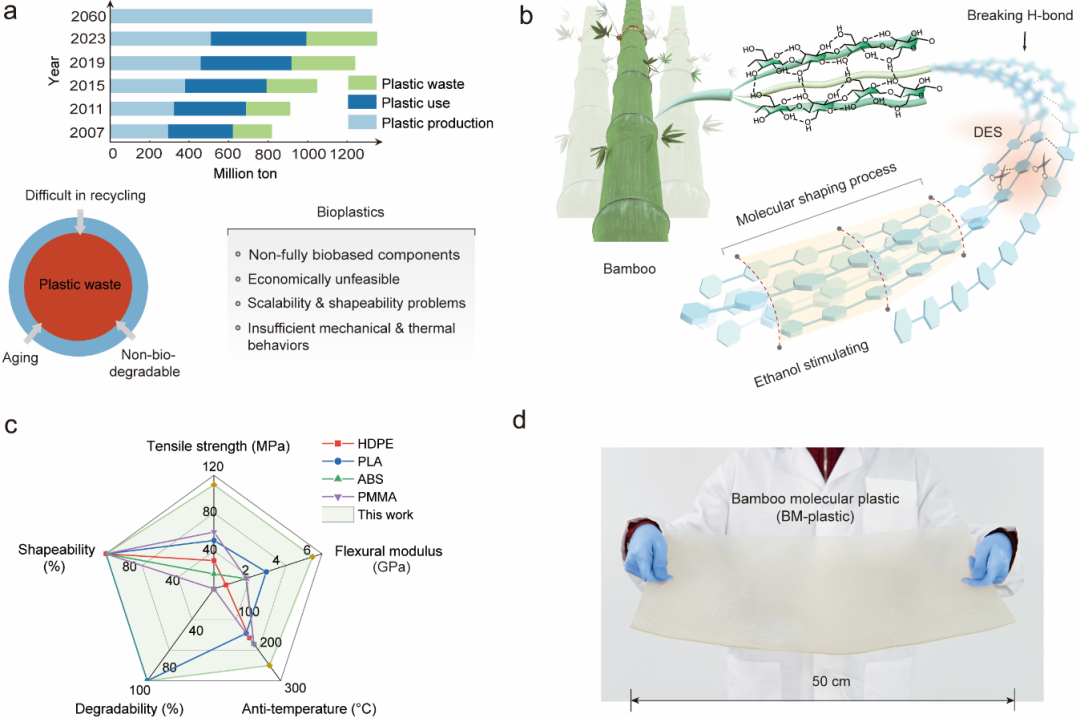

全球每年超亿吨的塑料产量与日益严峻的白色污染影响下,开发兼具高性能、可塑性、全降解及可循环再利用的生物基塑料是解决当下石化塑料污染物问题的有效途径。天然竹纤维具有高度结晶的多级结构,其分子链间致密的氢键网络赋予了纤维高的机械刚度,但也导致了本征脆性和难以加工的问题。传统物理或化学改性方法难以在破坏其刚性网络的同时,重建出有序氢键网络结构,突围以上的困境。

近日,沈阳化工大学特色资源化工与材料教育部重点实验室赵大伟教授与东北林业大学于海鹏教授团队,提出一种绿色溶剂调控分子重塑技术,精准调控竹纤维素分子网络的氢键“重构”,成功开发了一种竹分子塑料(BM-plastic)。该生物塑料不仅力学强度超越多数通用工程塑料,同时展示出优异的热稳定性、可控塑型性、循环再利用性及完全的自然环境可降解性,为从源头破解塑料污染困境提供了可行方案。相关成果以“High-strength,multi-modeprocessablebamboomolecularbioplasticenabledbysolvent-shapingregulation”为题发表于NatureCommunications期刊,东北林业大学硕士研究生唐红英为第一作者,东北林业大学曾素清博士、沈阳化工大学赵大伟教授、东北林业大学于海鹏教授为论文共同通讯作者。

图分子工程策略构建竹分子塑料

3.特色资源化工与材料教育部重点实验室石磊教授团队在催化剂一体化创制及高效催化CO2环加成研究领域取得进展

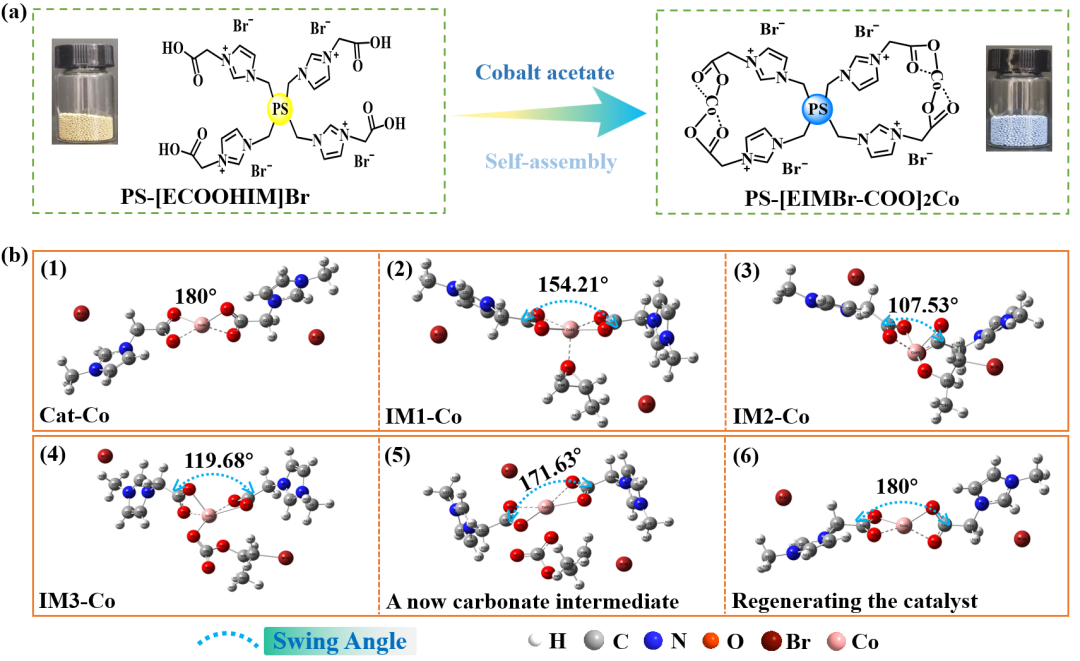

近日,沈阳化工大学特色资源化工与材料教育部重点实验室石磊教授团队设计并开发了系列具有丰富活性位点和动态可调活性结构的多功能集成非均相催化剂(PS-[EIMBr-COO]2M,M=Fe2+、Co2+、Ni2+和Zn2+),可用于高效催化CO2与环氧乙烷(EO)或环氧丙烷(PO)的环加成反应高效制备环状碳酸酯。最优PS-[EIMBr-COO]2Co催化剂在110℃下,PO的转化率达到98.92%,对PC的选择性达到99.00%,TOF高达120.75h-1。多种表征手段和DFT理论模拟表明,PS-[EIMBr-COO]2Co催化剂的出色催化性能是催化剂中路易斯酸中心、咪唑基团(路易斯碱)、Br-离子(亲核位点)和摆动式活性结构共同作用的结果(见下图)。活性位点之间的协同作用降低了决定反应速率步骤的反应能垒,而催化剂中的可调摆动结构有助于提高活性位点与反应底物之间的接触效率(见下图)。合成的PS-[EIMBr-COO]2Co催化剂在经过多次循环后仍能保持高效催化能力。此外,PS-[EIMBr-COO]2Co催化剂对于环氧化物的环加成反应表现出良好的底物普适性。这种功能协同和动态活性结构的催化剂构建策略对多功能集成催化剂的合理设计和开发具有重要借鉴意义。

图功能集成非均相催化剂协同高效催化CO2环加成反应示意图

图PS-[EIMBr-COO]2Co摆动结构形成过程及反应过程摆动角度示意图

研究成果以“Rationaldesignofcatalystwithcomplementaryfunctionalityandswing-likearchitectureforefficientCO₂cycloaddition”为题发表在《ChemicalEngineeringJournal》杂志。沈阳化工大学与该校联合培养博士生魏文胜为论文第一作者,该校石磊教授和赵井岗讲师为共同通讯作者。该研究工作得到创新团队计划项目(2023TD04)、新疆生产建设兵团“揭榜挂帅”攻关项目(2023AA005)、2023“兴辽英才”科技领军(XLYC2202010)项目的支持。

4.环境与安全工程学院赵焕新教授团队揭示单原子增强压电响应的作用机制及在水污染控制中的应用效果

针对低频机械能驱动压电催化的效率低,难以满足在水污染控制中的问题,研究团队提出利用单原子催化剂增强传统压电材料的压电性能。团队将单原子钴(SACo)与压电材料二硫化钼(MoS2)相结合,成功构建了SACo@MoS2催化剂,实现利用搅拌扰动力,在低频机械能驱动下高效活化过一硫酸盐降解有机污染物的新策略。研究发现,SACo@MoS2/PMS体系在3分钟内对RhB的降解率可达到98.8%,验证了SACo与MoS2的之间的协同效应。机理研究表明,SACo的锚定不仅作为直接活化PMS的活性中心,还显著提升了MoS2的压电极化响应和载流子分离效率。结合理论计算和实验分析,明确了压电效应产生的电子、空穴及单线态氧在该降解反应中起主导作用。

图SACo@MoS2的形貌表征

该研究的贡献表现在:1)提出了单原子能增强压电响应的设想,大幅提高了低频机械能驱动下的压电催化效率;2)理论计算与实验测试共同揭示了单原子增强压电响应的机理和作用过程;3)证实了单原子增强的压电催化作用能应用于PMS活化降解难降解有机污染物;4)详细阐述了活化机理和主要ROS的产生过程及对污染物降解的贡献。该研究不仅为设计高效压电催化剂提供了新思路,也为利用环境中广泛存在的低频机械能实现可持续水处理技术开辟了具有前景的研究路径。

相关研究成果已发表于《ChemicalEngineeringJournal》期刊上,论文标题为“SingleAtomCoEnhancedPiezocatalysisforPMSActivation:PerformanceandMechanism”。环境与安全工程学院吴丹博士为论文第一作者,赵焕新教授与辽宁大学环境学院于海波教授为共同通讯作者。

5.环境与安全工程学院张学军教授团队在高效净化含氯挥发性有机物领域取得研究进展

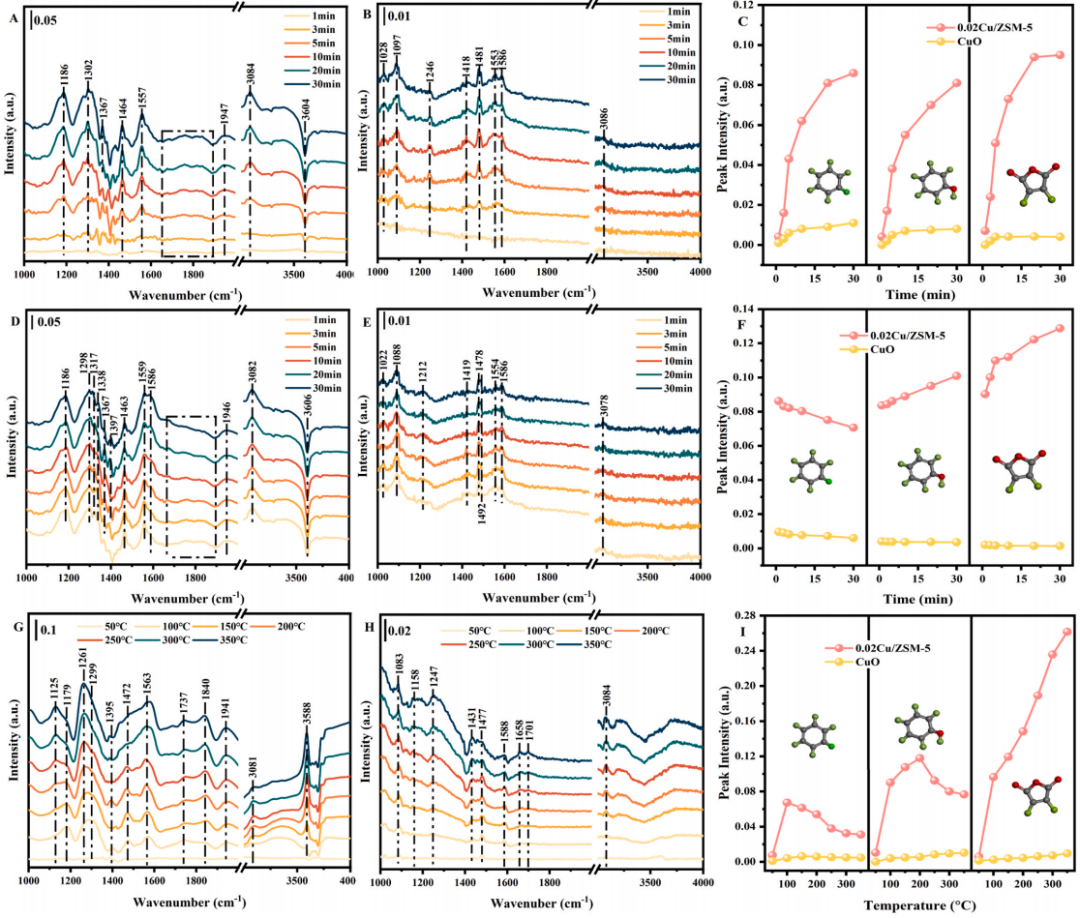

环境与安全工程学院张学军教授团队继AppliedCatalysisB:EnvironmentandEnergy.2025,362:124745(IF:21.1)发表多组分挥发性有机物联合催化净化成果后,近日再度于该刊在线发表题为“BifunctionalisolatedCu2+anchoredonZSM-5enhanceschlorobenzeneoxidationviasynergisticregulationofoxygenvacanciesandacidsites”的研究成果。团队通过离子交换法制备不同负载量的Cu/ZSM-5,揭示“孤立Cu2+—氧空位—酸位”协同调控机制:在0.02mol/L最优铜负载下,孤立Cu2+高分散并锚定于ZSM-5交换位,既诱导氧空位(促进O2活化),又将Brønsted酸部分转化为Lewis酸(增强C-Cl键极化),从而显著提升氯苯低温深度氧化活性与稳定性。

研究显示,0.02Cu/ZSM-5在240℃即可实现90%氯苯转化,并在连续40小时运行中表现出优异稳定性;相比之下,过量负载(0.04mol/L)易生成CuO团聚体,覆盖活性位并抑制氧迁移,导致性能下降(下图A、E与G)。

图xCu/ZSM-5和CuO催化剂的活性图

机理方面,原位DRIFTS与DFT联合表明反应遵循L-H与MvK“双机理”:η-Cl吸附优先削弱C-Cl键,氧空位介导的O2活化(O⁻/O2⁻)驱动脱氯与深度氧化;过渡态分析进一步指出,“苯酚环开裂”为速率控制步骤(见下图)。

图0.02Cu/ZSM-5和CuO催化剂的原位红外图

该工作为含氯VOCs的高效、抗氯中毒催化去除提供了金属分散度、酸位分布与氧空位密度的多维耦合设计思路。本研究得到了国家自然科学基金(21872096、22406133)和辽宁省应用基础研究计划(2023JH2101330013)的支持。沈阳化工大学为本研究第一完成单位,第一作者为化学工程与技术专业博二学生李海洋,河南城建学院宋忠贤副教授和张学军教授为论文共同通讯作者。